改訂第11版 救急救命士標準テキスト

さらに充実の改訂第11版,救急救命士に求められる知識がこの1冊で! 救急救命士を目指すための教科書/現場で活躍する救急救命士の指針として

【本書の特徴】

1.「救急救命士国家試験出題基準」への対応

出題基準準拠を基本とし,学習しやすいように構成を工夫

2.第10版の内容を徹底的に見直し

1) テキスト編集委員会による検討とアップデート

2) 関連学会等の各種ガイドラインとの照合・対応

3)「到達目標」を見直し,救急救命士に求められる知識をより明確化

4) 救急救命士法改正に伴う医療機関内での業務など,救急救命士の活躍の場が広がるなかで求められる知識を新たに追加

5) 理解を深めるために効果的な写真・図表を厳選

≪プロメテウス解剖学≫

プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論/運動器系 第4版

解剖学を美しく学ぶ。定番書にして最高峰の一冊

言わずと知れた解剖学アトラスの最高峰が待望の改訂。第4版では、「筋膜」や「肘関節の画像診断」など、近年の医療に合わせた項目が新規に収載。読者の理解を深めるため、イラストの美しさを追求する姿勢はとどまることを知らず、少しずつ解釈が変遷する細かな変化にも対応し、内容面にもさらなる磨きがかかっている。職種を問わず、人体の構造を学ぶすべての人に──。

≪関節拘縮シリーズ≫

股関節拘縮の評価と運動療法 改訂版 2版

【2026年1月発刊】シリーズ累計7万部超えのベストセラーシリーズより、股関節編が待望の改訂!

股関節臨床の難題を解き明かす、機能解剖学に基づいた「確かな評価と治療」を習得!

理学療法士としての仕事を行う上で必要な基礎知識と臨床技術を解説する

「地に足を付けた確かな専門書」として広く浸透している拘縮シリーズの股関節編が、

2026年1月に満を持して改訂版を発刊します。

近年、変形性股関節症や大腿骨近位部骨折が増加の一途をたどる中で、

術後の機能回復や保存療法の成果を大きく左右する股関節拘縮の

正確な評価と的確な運動療法の重要性が一層高まっています。

本書は、初版(2019年刊行)以降の6年間で蓄積された新たな知見を盛り込み、

教科書的な基本を改めて確認し、機能解剖学に基づいた

「確かな評価と治療」を実践できる臨床力を高めることを目的としています。

-------------------

改訂版の特長と強化されたポイント

本書は、多くの読者からの貴重な意見や要望を丁寧に反映し、発刊から6年間に蓄積された新たな知見や臨床の進歩を反映しました。

初版で十分に触れられなかった内容や新たな着眼点を伝えたいという著者の思いも重なり、初版の内容についても修正・加筆を行い、全体として情報量を大幅に増やしました。

運動器エコーと末梢神経への着眼:改訂にあたり、運動器エコーの普及が評価と治療の精度を飛躍的に高めたことを反映しています。特に近年注目されている末梢神経由来の疼痛や可動域制限についても、エコーを活用した視点から新たに解説が加えられました。

症例提示の追加:初版でも取り上げた4つの代表的な股関節疾患(大腿骨近位部骨折、股関節脱臼骨折/寛骨臼骨折、変形性股関節症、大腿骨寛骨臼インピンジメント(FAI))について、症例提示の項を新たに追加しています。これらは、本書で紹介する評価や運動療法を実際の臨床にどのように展開できるかを示しており、臨床での応用力を高める一助となるでしょう。

QRコード動画での実践技術の可視化:臨床家が求めている「具体的にどのように操作するのか」という実践的な指針を示すため、図表に加えてQRコードで動画を閲覧できるよう工夫されており、文章や図だけでは理解が難しい評価や治療技術を動画で確認できます。

変形性股関節症における疼痛軽減の可能性を示唆する「筋解離術」の考え方や、股関節の安定性を左右する深層筋群の機能改善方法、さらに絞扼性神経障害(大腿神経、梨状筋、閉鎖神経、上殿皮神経など)に対する具体的な運動療法 など、臨床の疑問に答える実践的な内容が豊富に盛り込まれています。

臨床家のみならず、学生や研究者にとって確かな指針となる本書は、経験豊富なセラピストにとっては新たな視点や知識のアップデートの機会としても役立つ一冊です。

パーキンソン病の機能促進

動作分析から自主トレーニングまで

パーキンソン病の対象者に向けて「時期別」に療法士ができること全部

有病者が多い進行性の難病であるパーキンソン病。専門的な知識を有するリハビリテーション療法士が益々求められるなか最適な実用ガイドが登場。病気の進行時期に応じた最新知見と具体的アプローチ法を提示。エビデンスに基づいた運動療法から生活管理法まで幅広くサポート。パーキンソン病体操をはじめとしたYouTube動画とリンクするなど患者家族が参考になる情報も多数収録。患者と療法士が一体となり機能を促進できる。

クイズで学ぶ画像診断「1手詰」 読影のキホンが身につく必修手筋101

画像診断コンテスト世界チャンピオン(Radiology誌Diagnosis Please7年連続受賞)と詰将棋看寿賞作家の異色の師弟コンビによる、基本的な診断の手筋を学べる詰将棋(クイズ)形式の書籍が登場。

本書は、画像診断について楽しく学ぶことができるよう、詰将棋の「1手詰」を模した、即診断可能な問題で構成。初学者向けに基本に忠実で、臨床的に診断意義の大きい症例をPart1:頭部、Part2:頸部、Part3:胸部、Part4:腹部、Part5:骨軟部と部位ごとに、100症例以上掲載しています。

また、解答ページでは「診断への一手」として、画像診断に必要な覚えておきたい手筋(ポイント)を詳しく解説。診断結果の後に、臨床→画像所見→鑑別疾患など、診断内容のフォローも記載されているので、大いに役立つこと間違いなし。

医学生、研修医・放射線専攻医を始めとする初学者はもちろん、臨床医・開業医、読影補助を担う診療放射線技師など多くの方におすすめです。

序文

“画像診断と将棋は似ている” ― 将棋観戦が趣味の私が以前からそう思っていたところに、一人の青年が当院に臨床研修医としてやってきた。彼は有名なトップレベルの詰将棋作家で、将棋と画像診断の類似性についても深く共感され、後に放射線医学の門を叩いた。本書の共著者、山路大輔先生である。

画像診断が将棋なら画像診断クイズは詰将棋である。詰将棋は読みの力を鍛えるのに良い訓練と聞く。画像診断クイズも同様で、クイズ症例となった疾患の勉強だけでなく、画像所見の考え方や病態の理解、鑑別診断の知識等、多くのことを学ぶことができる勉強法である。画像診断クイズでの勉強が好きで、普段から自己研鑽に取り入れている私であったが、ある日突然書籍のアイディアを閃いた。抜群の詰将棋作成センスを持つ山路先生に画像診断クイズの問題を作ってもらい、それを私が解説・監修するような形式とすれば、良い画像診断クイズ集が作れるのではないかと。

画像診断の本は専門医向けから初学者向けまで数多くの書籍が存在するが、クイズ形式のものは少ない。特に普段から画像診断を生業としていないが画像に関わる方(医学生・研修医・他科臨床医・放射線技師など)向けの、楽しく勉強できるようなクイズ形式の書籍はほとんどない。

本書は、初学者向けに基本に忠実で、かつ臨床的に診断意義の大きい症例を用意し、難易度を抑えクイズ要素を加えることで、詰将棋で言う「1手詰」に近いニュアンスの即診断可能な問題で構成されている。また、自信がついてきた方向けにも、付録として上級者向けチャレンジ問題を用意した。繰り返し解いていただき基本の手筋を身に付けていただければ、画像診断の基本的考えを理解していただけると思うとともに、筆者にとってこの上ない幸せである。

最後に、共著を快諾し多くの部分を執筆して下さった山路大輔先生と、編集・出版にあたり大変お世話になった金芳堂の皆様に謝意を表します。

2022年初夏

木口貴雄

“詰将棋” - これは自分の趣味の1つです。共通の趣味をきっかけとして、初期臨床研修では師匠の木口貴雄先生に懇意にしていただきました。その際、先生の高い診断力を間近で見て、憧れ、いつしか放射線科医を志すようになりました。

“画像診断と将棋は似ている” - これは先生のお考えですが、中でも強調されたのが、画像診断にはクイズ性があり、画像診断クイズを解くことが大きな勉強法である点です。これは将棋に例えれば詰将棋を解くことに相当します。将棋で勝つためには相手の玉を詰ませる必要がありますが、そのためには基本的な詰みの形・手筋を覚える必要があり、1手詰や3手詰などの短手数の詰将棋を解けるようになることが目安になります。この基本をマスターすることで、より長手数の詰将棋が解けるようになり、実戦において詰みを見つけることができるようになります。画像診断も同様で、正しい診断のためには、まずは基本的な診断の形・手筋を習得する必要があります。基本的な症例の診断ができるようになることで、さらに難症例の診断に辿り着くことができるようになります。

先生のお考えを聞いてふと思いました。「画像診断においても基本的な診断の手筋を学べる詰将棋(クイズ)形式の書籍があったら面白いのではないか」と。このアイディアをお話しすると、先生も同様のお考えを持っておられ、意気投合。瞬く間に本書の構想が浮かび上がりました。

今回、幸運にも放射線科医として駆け出しの自分が、木口先生という世界的トップレベルの画像診断医との共著の機会をいただきました。それに見合う、それ以上の内容に仕上げるべく奔走させていただきました。

本書は医学生・研修医をはじめとした初学者、画像診断は専門ではないものの日常診療で画像と関わる先生方を主な対象としておりますが、本書をきっかけに画像診断の世界に少しでも興味を持っていただければ嬉しいです。

最後になりましたが、執筆および研究会でご指導いただいております木口貴雄先生と、出版に向けて尽力していただいた金芳堂の皆様に深くお礼申し上げます。

令和4年7月

山路大輔

PEMECガイドブック2023

救急隊員による疾病の観察・処置の標準化

待望の改訂版!より深い疾病の病態理解と,より質の高い病院前救護のために

PEMECは急性疾病の傷病者に対して,現場に出動した救急隊員がどのような活動を行うべきかを明確にし,その標準化を目的として定められた。PEMECはPCECやPSLSへの移行の起点ともなる。本書では呼吸困難,動悸,胸痛,腹痛,めまい,体温異常などの症候に対する初期対応を定め,シナリオに基づいたシミュレーショントレーニングで質の高い病院前救護が実践できるよう工夫されている。

本書の特徴(主な改訂点)

・「ハイリスク症候」「内因性ロード&ゴー」などの基準を用いて重症以上の判断ができるようになっており,総務省消防庁による活動基準や緊急度判定プロトコルとの整合性を向上させました。

・脳卒中や意識障害,循環器疾患に対してはPEMECからPSLSやPCECなどのアルゴリズムに移行できるように工夫されています。

・本書で取り上げる16症候について,関連する症候の特徴と,緊急度や搬送先医療機関の目安を表にまとめました。また,初版の2倍以上となる34のケースシナリオ・ケースマップを新たに掲載。PEMECコースでの活用と,救急隊員が各地域で遭遇する多様な状況に関する実践的な学習に役立てていだけます。

コツさえわかればあなたも読める

リハに役立つ脳画像 改訂第2版

脳画像を最大限に活かすためには,脳回の一つひとつ,神経経路,血管の1本まで丁寧に読み解くことが大切である。脳は狭い領域にさまざまな機能の中枢が集まっていて理解が難しいと思われているが,目印となるランドマークを起点に隣接する脳回や脳溝を順を追ってたどっていけば,全体像が明瞭に整理でき,また,損傷された領域を把握し,障害を受けた機能と残存する機能を見出すことができる。漠然と脳画像を見て曖昧な結論を出すのではなく,障害による症状や残存機能を予測するために有効なヒントを与えてくれる脳画像を最大限活用できるようになる1冊。

改訂にあたって認知症に関連する6項目を追加。また全体に画像の読み解き方や用語の解説を追加し,初学者にもさらに理解しやすくなった待望の改訂第2版!

はじめはみんな初心者だった

ゼロから始める運動器エコーマスターへの100ステップ[Web動画付]

運動器の超音波(エコー)診療の初学者に向けて,技術の習得を段階的に解説した書籍。まず,自分の体にプローブを当てて見るところから始まり,次に1人では見られない部位をパートナーと2人で練習する。その後,患者を対象に比較的見やすい部位の診療から行うというように進んでいき,全100ステップで全身の運動器エコー診療をマスターできる。

1部位を見開きでコンパクトに解説し,動画も収載。各章末には,日本の運動器エコー診療のパイオニアの先生方によるコラムを掲載。

運動療法のための

機能解剖学的触診技術 動画プラス 下肢・体幹[Web動画付] 改訂第2版

頼れるロングセラーが動画を加えてさらにパワーアップ!

書籍の内容はそのままに,アプリ版『動画でマスター! 機能解剖学的触診技術』収載の動画127本/122分を追加。紙面のQRコードから関連する動画をストリーミング配信で視聴可能。

複数カメラで撮影したエキスパートの手技によって写真だけではイメージが難しい立体的な動きがよくわかり,ちょっとした移動時間にも観られるので知識・技術の学習に役立つ内容となった。

最新 人工心肺[第6版]

理論と実際

人工心肺・体外循環についてもれなく解説した、定評あるテキストの最新版。初学者向けの基本事項はもちろんのこと、多様化する臨床現場に対応した内容をさらに充実させ、ECMO や Impella などの補助循環についても増補した、医師・臨床工学技士・看護従事者必携の書。

臨床直結!解剖学講義&深掘りディスカッション 下肢編

解剖学者×理学療法士 臨床家との対話から生み出される、「今」必要な臨床解剖学

PT界における解剖学エキスパートである荒川先生が、重要ポイントを厳選して講義。運動器理学療法のスペシャリストから鋭い質問がとぶ。臨床で直面する病態やトリガーポイントを深掘りディスカッションで言語化していくなかで、解剖学を臨床に落とし込む過程が見えてきて、患者の見え方が変わる。臨床も解剖学もぞくぞくするほど面白い! このダイナミズムを体感せよ!

≪関節拘縮シリーズ≫

肩関節拘縮の評価と運動療法 改訂版

▶肩関節治療の決定版が10年ぶりにリニューアル

もっと軽く!もっと自由に!

肩関節をさらに解き放て!

▶イラストと写真を刷新。さらにわかりやすく!

▶著者の実技映像を59本追加!

本書は、10年前に出版された『肩関節拘縮の評価と運動療法』の改訂版です。

シリーズ5万部を越えている『拘縮』シリーズでも特に人気の本書に新たに実技映像を追加し、読者がより効果的に学ぶことができるようになっています。改訂版では、イラストや図が一新され、より解説がイメージしやすくなっています。

また、肩関節拘縮の評価方法から、運動療法の実施方法までを詳しく解説し、運動療法に興味がある理学療法士やスポーツトレーナー、医師、学生などに向けた内容となっています。

QRコードを読み取ることで、本書で紹介された運動療法を実際に実践している著者の解説映像を59本視聴することができます。本書を読むことで、肩関節拘縮の適切な評価と効果的な運動療法の実際を学ぶことができます。前作を読んだ読者はもちろん、新たに知見をブラッシュアップしたい方にもオススメの書籍となっています。

PT・OT・STのための

これで安心 コミュニケーション実践ガイド 第3版

「この仕事を選んでよかった」と思える医療者を育てるために

好評を博したコミュニケーションテキストの改訂第3版。初版、第2版で読者対象としていたPT・OTに加え、今版から対象にSTを加えている。養成教育で重要とされる「人間関係論」「コミュニケーション論」などの講義に最適のテキストで、臨床実習や卒後の臨床にも役立つ内容である。対人援助者である医療者にとって大切な「人間愛(仁)」「倫理観」「自律性」を基盤にした、コミュニケーション能力を高めるための珠玉の1冊。

はじめての講義

リハビリテーション概論のいろは

リハビリテーション”そのものを掘り下げて解説したテキスト.国家試験合格レベルを念頭に,とくに1年生向けに平易な表現となるよう,文章はやさしく,図表は豊富に掲載した.理学療法士・作業療法士国家試験出題基準の該当分野の用語を網羅したリハビリテーション入門に最適なテキスト.

リハビリテーションのための人間発達学 第3版

リハビリテーションに携わる理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,さらには,看護師,社会福祉士,介護福祉士などの専門職を目指す学生のための「人間発達学」のテキスト

「人間発達学」の知識が,対象者の理解とケアや治療に結びつくように工夫し,臨床の場で生かすことができるように構成.

今さら聞けないIVUS

多施設のIVUSを行っている医師,技師にアンケートを実施し,基礎的内容から実際の検査上の疑問点を抽出し,Q&A形式にて解説した書籍です。

「ちょっと人に聞くには恥ずかしい」と思われる内容や疑問点を解説していただき,すでに検査に携わっているが知識に自信のもてない方,自分の行っている方法が正しいのか疑問に思われる方々に対して知識の確認として,これから本検査にかかわる方には,本検査の要点を押さえ活用していただけるような書籍です。

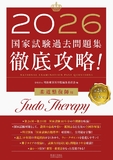

2026 第24回~第33回 徹底攻略!国家試験過去問題集 柔道整復師用

この10年間に国家試験問題として実際に出題された全問題について、解答の解説をこの1冊に収載!答えを羅列するだけでなく、設問の意義や狙い、鑑別点などもわかりやすく解説掲載しています。明治東洋医学院編集委員会による執筆。各科目の担当執筆者が、「国家試験出題基準」の小項目順に並べかえているので*、過去10年間に多く出題された問題もすぐわかり、同じ項目の問題を連続して解いていくことで、分野ごとに確実に理解を深められる体裁になっています。

*複数の項目に該当する問題等は担当執筆者の判断により分類。

冊子タイプの付録には、過去3年の試験当日と同じ通し問題と正式解答を掲載しており、本書内の解説ページもすぐに参照できるので、解答の根拠をしっかり理解して身に付けることができます。

最新の出題基準に対応したこの1冊を、試験対策として、ぜひご活用ください。

こんなときどうする ICD&CRTプログラミングのキモ!

現場の困りごとを解決するプログラミングのTipsを凝縮!

植込み型除細動器(ICD),心臓再同期療法(CRT)は心室頻拍・心室細動患者や重症心不全患者の増加により,臨床現場で施行される機会が増えているが,メーカー各社で異なる機能・特徴があり,そのプログラミング・管理を難しいと感じるケースが多いとされている。

本書は好評書『こんなときどうする ペースメーカプログラミングのキモ!』の続編として,ICD/CRTのプログラミングの基本,各社で異なる機能・特徴とその取り扱い,問題が起きた場合の適切なプログラミングの設定変更など,臨床に役立つ知識をピンポイントで解説。医師,臨床工学技士など関連する医療スタッフが,つまずきやすいシチュエーションに慌てず対応できる知識とスキルをイチから習得できる実践的な書籍である。

聴覚検査の実際 第5版

日本聴覚医学会主催の聴力測定技術講習会に準じた「聴覚検査の手引き書」.聴覚検査の具体的な方法を多くの図表でやさしくわかりやすく解説しています.聴覚検査に携わる耳鼻科専門医,言語聴覚士,臨床検査技師,看護師必携の一冊.

症状・経過観察に役立つ

脳卒中の画像のみかた

脳卒中では、診断・経過観察において、脳画像検査は欠かせません。本書では、たくさんある脳画像のうちkeyとなる7つの画像に絞って、その読み方をわかりやすく解説しました。脳の中で何が起こり、それが目の前の症状とどうつながっているのか、脳の解剖・病態・症状が脳画像を通して1本の線でつながります。