Dr.竜馬のやさしくわかる集中治療 内分泌・消化器編

内科疾患の重症化対応に自信がつく!

大好評のDr.竜馬のやさしくわかる集中治療シリーズ第2弾!上部消化管出血,急性膵炎,糖尿病ケトアシドーシス,副腎クリーゼなど,よくみる内科疾患が重症化したときの考え方や適切な対応が面白いほどよくわかる!

胸部X線・CTの読み方やさしくやさしく教えます!改訂版

「とにかくわかりやすい」と多くの研修医に支持されてきた入門書が待望の改訂!確実な読影のための目線の動き,解剖をふまえた画像所見のみかた,フローチャートに沿った鑑別診断の考えかたなど,豊富な画像とともに丁寧に解説.臨床で役立つ重要所見の一覧,読影のチェックリスト付き.必要なことをコンパクトにまとめているので,まず最初に読む1冊としてお勧めです

もう迷わない!外来インスリン療法マスターブック 改訂第2版

GLP-1受容体作動薬、配合剤も含めたマネージメント

外来インスリン導入のコツから一歩進んだ知識までがマスターできる実践的な書籍の改訂版.今改訂では,インスリン導入に関する内容のほか,現在では広く使われるようになったGLP-1受容体作動薬,インスリンとGLP-1受容体作動薬の配合剤の使い方も盛り込み,臨床現場で糖尿病注射療法を行うのに役立つ内容へとアップデート.インスリン導入を始めたい方はもちろん,導入で困っている方,一歩進んだインスリン療法を目指したい方にもおすすめ.

胃と腸 Vol.59 No.4

2024年 04月号(増大号)

消化管疾患の分類2024

消化管疾患の分類2024 消化管の形態診断学を中心とした専門誌。毎月の特集では最新の知見を取り上げ、内科、外科、病理の連携により、治療につながる診断学の向上をめざす。症例報告も含め、消化管関連疾患の美麗なX線・内視鏡写真と病理写真を提示。希少疾患も最新の画像で深く学べる。年2回増大号を発行。 (ISSN 0536-2180)

月刊、増大号2冊を含む年12冊

論文作成ABCうまいケ-スレポ-ト作成のコツ

画像診断に絶対強くなるワンポイントレッスン

病態を見抜き、サインに気づく読影のコツ

画像のどこをみるべきかがわかる入門書.カンファレンス形式で,今まで知らなかった画像の読み方が楽しくわかります.CT,MRIを中心に読影のツボを大公開!グッと差がつく解剖のポイントも必読です!

はじめはみんな初心者だった

ゼロから始める運動器エコーマスターへの100ステップ[Web動画付]

運動器の超音波(エコー)診療の初学者に向けて,技術の習得を段階的に解説した書籍。まず,自分の体にプローブを当てて見るところから始まり,次に1人では見られない部位をパートナーと2人で練習する。その後,患者を対象に比較的見やすい部位の診療から行うというように進んでいき,全100ステップで全身の運動器エコー診療をマスターできる。

1部位を見開きでコンパクトに解説し,動画も収載。各章末には,日本の運動器エコー診療のパイオニアの先生方によるコラムを掲載。

クイズで学ぶ画像診断「1手詰」 読影のキホンが身につく必修手筋101

画像診断コンテスト世界チャンピオン(Radiology誌Diagnosis Please7年連続受賞)と詰将棋看寿賞作家の異色の師弟コンビによる、基本的な診断の手筋を学べる詰将棋(クイズ)形式の書籍が登場。

本書は、画像診断について楽しく学ぶことができるよう、詰将棋の「1手詰」を模した、即診断可能な問題で構成。初学者向けに基本に忠実で、臨床的に診断意義の大きい症例をPart1:頭部、Part2:頸部、Part3:胸部、Part4:腹部、Part5:骨軟部と部位ごとに、100症例以上掲載しています。

また、解答ページでは「診断への一手」として、画像診断に必要な覚えておきたい手筋(ポイント)を詳しく解説。診断結果の後に、臨床→画像所見→鑑別疾患など、診断内容のフォローも記載されているので、大いに役立つこと間違いなし。

医学生、研修医・放射線専攻医を始めとする初学者はもちろん、臨床医・開業医、読影補助を担う診療放射線技師など多くの方におすすめです。

序文

“画像診断と将棋は似ている” ― 将棋観戦が趣味の私が以前からそう思っていたところに、一人の青年が当院に臨床研修医としてやってきた。彼は有名なトップレベルの詰将棋作家で、将棋と画像診断の類似性についても深く共感され、後に放射線医学の門を叩いた。本書の共著者、山路大輔先生である。

画像診断が将棋なら画像診断クイズは詰将棋である。詰将棋は読みの力を鍛えるのに良い訓練と聞く。画像診断クイズも同様で、クイズ症例となった疾患の勉強だけでなく、画像所見の考え方や病態の理解、鑑別診断の知識等、多くのことを学ぶことができる勉強法である。画像診断クイズでの勉強が好きで、普段から自己研鑽に取り入れている私であったが、ある日突然書籍のアイディアを閃いた。抜群の詰将棋作成センスを持つ山路先生に画像診断クイズの問題を作ってもらい、それを私が解説・監修するような形式とすれば、良い画像診断クイズ集が作れるのではないかと。

画像診断の本は専門医向けから初学者向けまで数多くの書籍が存在するが、クイズ形式のものは少ない。特に普段から画像診断を生業としていないが画像に関わる方(医学生・研修医・他科臨床医・放射線技師など)向けの、楽しく勉強できるようなクイズ形式の書籍はほとんどない。

本書は、初学者向けに基本に忠実で、かつ臨床的に診断意義の大きい症例を用意し、難易度を抑えクイズ要素を加えることで、詰将棋で言う「1手詰」に近いニュアンスの即診断可能な問題で構成されている。また、自信がついてきた方向けにも、付録として上級者向けチャレンジ問題を用意した。繰り返し解いていただき基本の手筋を身に付けていただければ、画像診断の基本的考えを理解していただけると思うとともに、筆者にとってこの上ない幸せである。

最後に、共著を快諾し多くの部分を執筆して下さった山路大輔先生と、編集・出版にあたり大変お世話になった金芳堂の皆様に謝意を表します。

2022年初夏

木口貴雄

“詰将棋” - これは自分の趣味の1つです。共通の趣味をきっかけとして、初期臨床研修では師匠の木口貴雄先生に懇意にしていただきました。その際、先生の高い診断力を間近で見て、憧れ、いつしか放射線科医を志すようになりました。

“画像診断と将棋は似ている” - これは先生のお考えですが、中でも強調されたのが、画像診断にはクイズ性があり、画像診断クイズを解くことが大きな勉強法である点です。これは将棋に例えれば詰将棋を解くことに相当します。将棋で勝つためには相手の玉を詰ませる必要がありますが、そのためには基本的な詰みの形・手筋を覚える必要があり、1手詰や3手詰などの短手数の詰将棋を解けるようになることが目安になります。この基本をマスターすることで、より長手数の詰将棋が解けるようになり、実戦において詰みを見つけることができるようになります。画像診断も同様で、正しい診断のためには、まずは基本的な診断の形・手筋を習得する必要があります。基本的な症例の診断ができるようになることで、さらに難症例の診断に辿り着くことができるようになります。

先生のお考えを聞いてふと思いました。「画像診断においても基本的な診断の手筋を学べる詰将棋(クイズ)形式の書籍があったら面白いのではないか」と。このアイディアをお話しすると、先生も同様のお考えを持っておられ、意気投合。瞬く間に本書の構想が浮かび上がりました。

今回、幸運にも放射線科医として駆け出しの自分が、木口先生という世界的トップレベルの画像診断医との共著の機会をいただきました。それに見合う、それ以上の内容に仕上げるべく奔走させていただきました。

本書は医学生・研修医をはじめとした初学者、画像診断は専門ではないものの日常診療で画像と関わる先生方を主な対象としておりますが、本書をきっかけに画像診断の世界に少しでも興味を持っていただければ嬉しいです。

最後になりましたが、執筆および研究会でご指導いただいております木口貴雄先生と、出版に向けて尽力していただいた金芳堂の皆様に深くお礼申し上げます。

令和4年7月

山路大輔

ウエスト 呼吸生理学入門:疾患肺編 第2版

名著がさらにパワーアップ!

「正常肺編」との併用により、理解がさらに深まる

原著者Dr.West独自の視点に貫かれた簡潔かつ明瞭な記述により、難解と思われがちな呼吸の生理と病態生理をわかりやすく解説した世界的に定評ある入門書、9年ぶりの日本語改訂版。 改訂にともない画像写真が刷新されるなど内容を更新。正常肺編同様、Dr.Luksが著者に加わり、章末に臨床への足掛かりとなる「症例検討へのいざない」などが追加された。 医学生、研修医など初学者のみならず、呼吸器内科医をはじめとする臨床家のレビューに最適。また看護師、呼吸療法士などコメディカルにも有用。

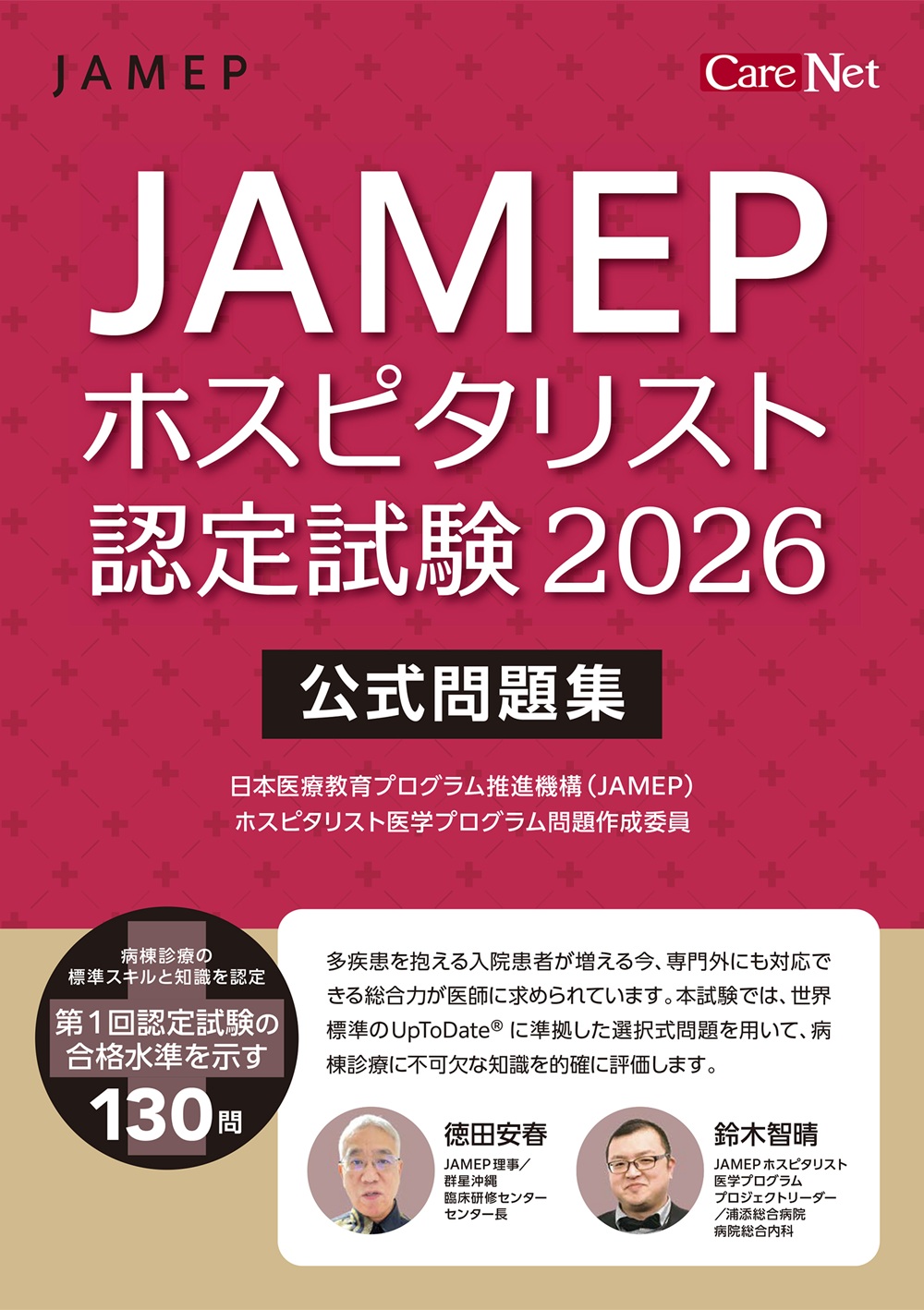

JAMEPホスピタリスト認定試験2026 公式問題集

日本の病棟診療を世界標準のエビデンス「UpToDate®」で学ぶ。

病棟診療の基本の習得を目的として日本医療教育プログラム推進機構(JAMEP)が創設した「ホスピタリスト医学プログラム」。本書は2026年3月の認定試験実施に先駆け、JAMEPが全面監修した唯一の公式問題集です。

掲載問題は各臓器別の診療や病院システム・医療の質安全といった幅広い領域から厳選した全130問。日本の診療に合うように配慮しながら、世界最高峰の臨床意思決定支援ツール「UpToDate®」のエビデンスに基づく病棟診療の問題となっています(Wolters Kluwer社公認)。問題解説ページにはUpToDate®のリンクも掲載しました。

単なる試験対策に留まらず、ジェネラルな病棟診療スキルを体系的に学び直したいすべての医師へ。 自信を持ってベッドサイドに立つための「確かな武器」を、この一冊で手に入れてください。

※試験の申し込みはこちら(https://hospitalmedicine.share-wis.com)

※「ホスピタリスト医学プログラム」専用ページはこちら(https://www.hospitalmedicine.jp/)

CT・MRI画像解剖ポケットアトラス 第4版 2巻 胸部・心臓・腹部・骨盤

ポケットアトラスの決定版、7年ぶりにⅠ・Ⅱ巻同時大改訂!

さらに緻密に、詳しく、わかりやすく

身体各部位ごとに画像写真とポイントを彩色したシェーマ、カラー模式図を見開き頁の中で対比して掲載した、定評あるコンパクトアトラス。CT/MRIの読影に必要な正常解剖が明快に理解できる。全面改訂に際し、断層画像の分解能向上・高精細化により、さらに詳細な解剖学的構造物の名称を掲載、コンパクトさは維持しつつも内容充実のボリュームアップ。放射線科医、放射線技師の必携書、また研修医、各科医師の読影の参考書として利用価値が高い。

レジデントのための糖尿病・代謝・内分泌内科ポケットブック 第2版

糖尿病はもとより代謝・内分泌疾患まで含めた幅広い領域の診療のエッセンスを,コンパクトにまとめたハンディーサイズの実践マニュアル.

第2版では,全体を見直して初版発行後約4年間での新薬やガイドライン改訂に対応したほか,「インスリン療法の実際」や代謝・内分泌の記載を一層充実.知っていると役立つコラムも随所に挿入しているが,新たに多くのコラムを追加.

臨床・病理

乳癌取扱い規約 第19版

臨床編では、早期乳癌の定義を見直したほか、腫瘍の占居部位、臨床所見、臨床T因子、ラジオ波焼灼術を含む乳房術式、リンパ節の切除範囲、再建法、治療法、転帰の記載法について整理した。

病理編では、WHO分類とICCRの分類に可能な限り準拠し、病理学的記載をより詳細かつ体系的に改訂したほか、浸潤性乳管癌の組織型分類の見直しや肉眼型分類の新設、TNM分類の解釈の整理、バイオマーカーの改訂などを行った。

バスキュラーアクセスの手技&Tips[Web動画付] 改訂第2版

腎臓内科医と形成外科医のコラボレーション

透析医療のプロである腎臓内科医と,血管吻合と創傷治癒のプロである形成外科医がコラボレーションすることで,個々の患者に合ったVA作製のノウハウを,わかりやすく解説。豊富な写真とイラストだけでなく,140本超のフルハイビジョン動画がついているので,知りたい場面を繰り返して再生して確認できる。

改訂にあたっては,前腕および上腕でVA作製の基本手技を充実させるとともに,マイクロ下での血管吻合についても詳述した。

患者のための,長持ち・穿刺のしやすいVA作製に本書を活かしてほしい。

PV loopマニュアル【Web動画付】

心不全を絵解きする

循環動態アカデミーが満を持して贈る「心室圧容積関係( Pressure-Volume loop: PV loop)」に焦点をあてた,これまでにないマニュアル書が登場!心臓の力学や循環動態を理解する最初の一歩であるものの,難しいイメージを持たれているPV loopについて,基本的理解とその知識を実臨床で活かすヒントを含めて多数の図版,動画を用いながら徹底解説.PV loopの理解を通して,心臓のしくみ・はたらきから,心不全の病態理解,治療戦略までを捉えられるようになる, 初学者はもちろんのこと 全ての循環器スタッフや循環器研究者 におすすめの1冊.

Dr.平澤の上部消化管内視鏡診断セミナー 上巻

がんを見逃さないための観察と病変拾い上げのコツ

指導医とレジデントの軽妙洒脱な会話形式で,内視鏡診療のコツをわかりやすく解説!美麗な内視鏡画像と手技の動画を豊富に掲載し,挿入や観察のポイントが一目で理解ります.上巻は咽頭 食道胃接合部を中心に解説.

消化器診療プラチナマニュアル

シンプルで濃い プラチナファミリーのあたらしい仲間です

・好評プラチナマニュアルシリーズ待望の第3弾。

・幅広い消化器領域の症候、疾患、治療薬について、外来・病棟で活用できる項目に絞り、胸ポケットに入るボリュームにまとめた。

・「5大原則」に始まり、「治療薬と検査・手技」、「関連の症候」、「主な疾患」に分けて全42項目で構成。

・日常診療で困ったときの指針を国内外で経験・研鑽を積んできた著者がわかりやすく解説。

・専門・非専門問わず、研修医からベテランまで、さらには看護師・薬剤師にも有用。

泌尿器科グリーンノート 改訂2版

泌尿器科診療マニュアルの決定版,待望の改訂!さらに役立つ1冊に

病棟・外来で,若手泌尿器科医が必要とする情報を網羅し簡潔明瞭にまとめた.実臨床に即した内容を図表を多用し箇条書でわかりやすく解説した,現場で役立つ必携書!泌尿器科の全分野をカバーし,患者管理の基本や全身評価から,検査・処置,各疾患の診療に必要な知識まで明快に解説.がんゲノム医療など新規項目を追加、既存の項目も全てアップデート.必要な指標やアセスメントツールを巻末に付録で収載.実臨床でのクイックレファレンスに最適な,ポケットの相棒.

≪画像診断別冊 KEY BOOKシリーズ≫

すぐ役立つ救急のCT・MRI 改訂第2版

救急画像診断の決定版となる,待望の改訂第2版!救急でよく遭遇する疾患を網羅.

初版より,胸部や非外傷性腹部救急疾患を増やし,外傷についても充実.

本シリーズの特長である見開き構成で,病態・画像所見・鑑別診断のポイントを詳述し,今すぐ役立つ一冊.

[R-40推奨]

循環器診療のちょっとイイ話Ⅰ 今までの常識を疑え!の巻

循環器診療の最前線は常に変化している.本書は現場で働くベテラン循環器医に向けて,「今までの常識を疑う」トピックを厳選して紹介する.高カリウム血症の正常範囲の変更や,古い薬と言われているコルヒチンの新適応など,今アップデートしたい知識が満載.1テーマをイラスト付き4頁でサクッと解説しているため,忙しい診療の合間に効率よく学び直しができる.古い常識を更新し,明日からの診療に役立つ1冊.