腎移植ケアガイド

日本腎不全看護学会による監修のもと、腎移植、腎疾患看護のスペシャリスト、研究者により編集された腎移植ケアのバイブル。年間導入数が伸びてきている腎移植の知識は、今後の腎臓病看護で必須である。本書は、総論で基礎的な医学知識、看護を解説し、各論ではクリニカルクエスチョンを提示し、レビューを行い、エビデンスにもとづく臨床での実展開について解説した。腎移植、CKDの保存期、透析にかかわる医療者必携の1冊。

神経救急・集中治療ハンドブック 第2版

Critical Care Neurology

神経救急・集中治療の最前線に立つ臨床家のための実践的ハンドブックの待望の改訂版! 意識障害、頭痛、めまいなどの症候に加え、脳梗塞、重症筋無力症などの神経疾患の鑑別診断や初期対応・治療を、各領域のエキスパートが解説。「救命救急医学におけるcritical care neurology」「暑熱環境による中枢神経障害」「神経救急のための教育コース」などの新項目を追加。

手術 Vol.79 No.11

2025年10月号

若手外科医のための消化器外科基本手技

若手外科医のための消化器外科基本手技

手術がうまくなりたい消化器・一般外科医のための専門誌。マニアックなほど深堀りした特集内容やビジュアルでわかりやすい手術手技の解説を特長とする。今回の特集テーマは消化器外科基本手技。早期に習得・習熟しておきたい基本手技を,第一線で活躍するエキスパートが詳説した。腕の見せどころである高難度手術にせよ,すべては基本手技の積み重ねである。若手外科医のみならず,中堅・ベテランの再確認用としてもお勧めしたい。

中心静脈ポートの使い方 改訂第2版

安全挿入・留置・管理のために

ポートシステムを安全に使いこなすために必要な知識をコンパクトにまとめた好評書の改訂版.ポートの概念・種類から,留置の基本,各社製品の特徴や注意点,トラブルシューティング,さらには不具合の取扱いまでを解説.巻末には,製品一覧,造影CTに関する添付文書記載内容,ポート関連手技料保険関連資料を収録.ポートに携わる医師・メディカルスタッフ必携の一冊.

Qシリーズ 新微生物学 第2版

定番書が5年ぶりに改訂!微生物学の要点をQ&A形式でコンパクトに整理・細菌学・ウイルス学・真菌学・寄生虫学はもちろん、感染症学の入門編までをこの一冊でカバー。・イメージしやすいよう、カラー写真と図を多用して、病原体や感染症の特徴を示しました。・各項目1~2ページの読み切り構成。短時間で概要を把握できるので、初学者におすすめです。

手術 Vol.78 No.4

2024年3月臨時増刊号

必携 消化器・一般外科医のための外科解剖アトラス

必携 消化器・一般外科医のための外科解剖アトラス

ある疾患の手術に必要な外科解剖を熟知することは,執刀医たる者の責務である。しかも,外科解剖の正しい理解は刻々と変化するため,外科医はその生涯にわたり知識更新の義務を負う。本臨時増刊号特集では,消化器・一般外科医が扱うことの多い5領域(食道・胃,肝胆膵,大腸,肛門疾患・直腸脱,鼠径部・腹壁瘢痕ヘルニア)について,最新の外科解剖・局所解剖を詳細に解説。初学者からベテランまで幅広く活用できる内容とした。

一時的創外固定マニュアル

保険収載となった「骨折の二次手術を前提とした一時的創外固定」について日本四肢再建・創外固定学会の公式マニュアルが登場。

一時的創外固定の適応となる主な骨折に対して術前の準備から手技の手順とコツ,リハビリテーションまでを詳説。“不慣れであってもこの本があれば一時的創外固定を行える”をコンセプトに,動画も交えて丁寧に解説。また“自施設の機材でできる”を目指して主要メーカー各社の製品別に手技を掲載。さらに,抜釘やピン周辺の消毒・デブリドマンといったポイントの解説も充実。

日常診療に活かす診療ガイドラインUP-TO-DATE 2024-2025

標準的治療を必要とするすべての医療従事者への最適書が2年ぶりに改訂!

一瞬の迷いを確信へと変える1冊

【New】

●巻頭企画「わが国の社会健康医学」

●「おさえておきたい!希少疾患のガイドライン」を掲載

●全項目を最新情報に更新

【本書の特長】

●日常診療で遭遇頻度の高い疾患・症候と厳選された専門疾患の19領域175疾患を掲載

●診療ガイドライン収載数265

●全疾患で診療アルゴリズムを掲載(筆者作成を含む)

●診療ガイドラインの作成者・第一人者が簡潔明瞭に解説

【必要な情報をすぐに取り出せる誌面構成】

●「アルゴリズム」「総説」「具体的処方」で診療内容を素早く理解

●「What's new」「アルゴリズム」「最近の話題」で全体像と最新動向をキャッチ

●「具体的処方」では病型に応じた処方例とポイントなど、専門家の処方例を一目で把握。処方設計や処方意図の理解に役立つ充実した記載

≪ニュースタンダード整形外科の臨床 4≫

頚椎・胸椎の痛みと障害

頚椎・胸椎の疾患は,日常診療でしばしば遭遇するコモンな疾患から,まれだが見逃せないものまで多彩である.診療にあたっては,脊髄障害による麻痺に留意する必要があり,適切な診断力が求められる.本書では,神経学的診察や画像検査をはじめとする実際の診療で必要な知識とその背景にフォーカスをあて,診断のポイントや治療方針の考え方をエキスパートが解説.評価法などの動画収載.

脳神経外科 Vol.51 No.1

2023年 01月号

特集 脳神経外科医が知っておきたい てんかんのすべて

特集 脳神経外科医が知っておきたい てんかんのすべて 雑誌『脳神経外科』は2021年1月よりリニューアルしました。「教科書の先を行く実践的知識」を切り口に、脳血管障害、脳腫瘍、脊椎脊髄、頭部外傷、機能外科、小児神経外科など各サブスペシャリティはもちろん、その枠を超えた横断テーマも広く特集します。専門分野・教育に精通し第一線で活躍する脳神経外科医を企画者・執筆者に迎え、診断・治療に不可欠な知識、手術に生きる手技や解剖を、豊富な図と写真を用いて解説します。さらに、脳神経外科領域の最新の話題を取り上げる「総説」、手術のトレンドを修得することのできる「解剖を中心とした脳神経手術手技」も掲載します。 (ISSN 0301-2603)

隔月刊(奇数月)、年6冊

チーフレジデント直伝!デキる指導医になる70の方法

研修医教育・マネジメント・リーダーシップ・評価法の極意

今日からあなたも「名指導医」です!

指導医に必要なリーダーシップ、マネジメント、教育スキル、メンタリングなどをQ&A方式で解説。臨床での指導テクニック、カンファレンス運営、プレゼン指導、カリキュラム作成、クラウドサービス、SNSなどのIT技術といった具体的なテクニックを幅広く紹介。パンデミック下での新しい研修スタイルの提案も収録。米国で学んだ著者らによる、経験と実績に裏打ちされた指導医育成プログラムで、あなたも「名指導医」になれる!

小児・成育循環器学 改訂第2版

日本小児循環器学会編集による胎児・小児,成人までを見据えたオールカラーテキストの改訂第2版.

専門医制度の修練目標に準拠し,小児循環器学の基礎から各疾患の概要・血行動態・検査・診断・治療方法について,それぞれの領域のエキスパートがわかりやすく解説.QRコードからWeb上で閲覧できる症例動画31本を収載しました.

専門医を目指す小児循環器科医から循環器診療に携わるすべての医師・スタッフに役立つ決定版!

高次脳機能障害リハビリテーションの掟

高次脳機能障害診療リハビリテーションを体得!OT・PT・ST活躍のための1冊.

高次脳機能障害の診断や評価といった基本から,失語症,失行,失認,右半球症状,記憶障害,注意障害,前頭葉障害,行動障害,認知症といった各障害の評価法と具体的な訓練とリハビリテーションの方法,社会的支援まで必須知識を1冊で学べる!

OT・PT・STがそれぞれの臨床現場で実際にリハビリを行うときに役立つエキスパートの工夫や,最新のエビデンスも解説し,入門書としても知識のアップデートとしても読んでおきたい1冊.

泌尿器科診療の掟

読んでおいてよかった,泌尿器科診療現場であなたを助ける技

「知っていて得した」「知っていなければ大失敗するところだった」と感じるような,目から鱗の現場で役立つ知識をエキスパートが伝授!すべて,日々の臨床で経験する中で本当に伝えたいポイントや技だけをまとめた,唯一無二の新しい診療ハンドブック.後期研修医はもちろん,泌尿器科診療に携わるすべての医師にとって発見と学びのある1冊.

内科外来診療の掟 診断力を上げる総合診療のアプローチ

研修医になったら,まずこの1冊

研修医・若手医師が求める診療の必須知識とコツを1冊で!

レジデントの方が現場に出て,本当に欲しい内容を考えて作りました!当直・外来で必ず経験する病態・疾患への最適な対応と状況に応じた多様な技を両得できる必読書です.最新のエビデンスをおさえながら,ガイドラインではカバーができない臨床現場でのコツ,ピットフォールまで解説.若手著者による臨床での実経験を活かした解説+エキスパート編者のアドバイスで実践的な思考プロセスと対応が身につく,教科書や他のマニュアルにないマッチ感で等身大のバイブル!

レジデント&ジェネラリストのための

アレルギー診療必携ガイド

アレルギー疾患は,一般内科,小児科,救急現場でよく遭遇するcommon disease.アナフィラキシーショックの対応や,現場で必要とされる適切な初期対応の手順,紹介のタイミングを見逃さないためのポイントを,レジデントや非専門医に向けわかりやすくまとめました.

日常診療で役立つよう,各アレルギーにおける「マストな対応」と「ベストの管理」を目で追いながら,基本知識が学べるようになっています.

産婦人科手術スタンダード改訂第2版

日本産婦人科手術学会編「産婦人科手術スタンダード」の改訂版。「術前検査項目」「インフォームドコンセント」「手術の実際」「術後管理の留意点」「初学者がつまずきやすい手術のコツにおけるQ&A」といった項目をベースとして,一つの術式について複数の施設で実際に行われている手技をエキスパートが詳しく解説するというコンセプトを踏襲し,産婦人科手術のスタンダードを時代に沿ってアップデート。腹腔鏡手術も取り入れて大幅増頁,オールカラーで大充実の全面改訂版!

子どものための精神医学

発達障害? アスペルガー症候群? 知的障害? 自閉症? ADHD? LD? ところでスペクトラムって何?-本書を読めば、錯綜する診断名を「認識と関係の座標軸」のもとに一望できるようになる。読めば分かるように書いてある、ありそうでなかった児童精神医学の基本書。事例の機微をすくい上げる繊細な筆さばき、理論と実践の生き生きとした融合、そして無類の面白さ! マニュアルでは得られない「納得」がここに。

●新聞で紹介されました!

《463ページにも及ぶ分厚い専門書なのに、興奮しながら一気に読み切った。タイトルには精神医学とあるが、内容は「何かにつまずく全ての子ども」についての考察と助言だ。》―鈴木大介(ルポライター)

(共同通信社配信、『熊本日日新聞』2017年5月14日 書評欄、ほか)

《著者は、日本を代表する児童精神科医の一人。育つ側の難しさを語りつつ、育てる側の難しさも平等にフォローした。》

(『読売新聞』2017年4月26日より)

《〈疾患〉ではなく〈障害〉と言われる概念の理解に主眼をおき、教員・保育士・看護師・心理士向けにわかりやすく解説する。》

(『東京新聞』2017年6月18日より)

●雑誌で紹介されました!

《児童精神科医学者である著者は五十年間の研究の末、子どもの「精神発達の座標軸」を発見した。その原理と実践をつないで体系化したのが本書だ。》―本田哲也(toBe塾主宰)

(『児童心理』2017年8月号 BOOK REVIEWより)

《この書物は、児童精神医学の教科書ではない。しかし、その道へ進みつつある臨床家に向けての教導書ではある。》―清水將之(三重県立看護大学理事)

(『こころの科学』2017年7月号、BOOKS ほんとの対話より)

≪整形外科 Surgical Technique BOOKS11≫

肘の外傷

【肘の骨折・外傷の最も新しい実践テキスト】複雑な構造をもつ「肘」の骨折・外傷をまとめた整形外科医必携の1冊。日常診療で頻繁に遭遇する小児の上腕骨顆上骨折から、橈骨頭・頚部骨折、肘関節靱帯損傷、複合性肘関節不安定症(compex elbow instability:CEI)等について、診断・治療のポイントを詳述。手術については、豊富な写真・イラスト・web動画でコツとピットフォールを確認できる。

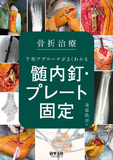

骨折治療 手術アプローチがよくわかる髄内釘・プレート固定

骨折治療の基本となる髄内釘・プレート固定の手技を,手術アプローチに着目して豊富な画像とシェーマで解説.術前準備から固定・閉創まで,手術の流れがイメージできる.エキスパートならではのコツも満載の必携書!